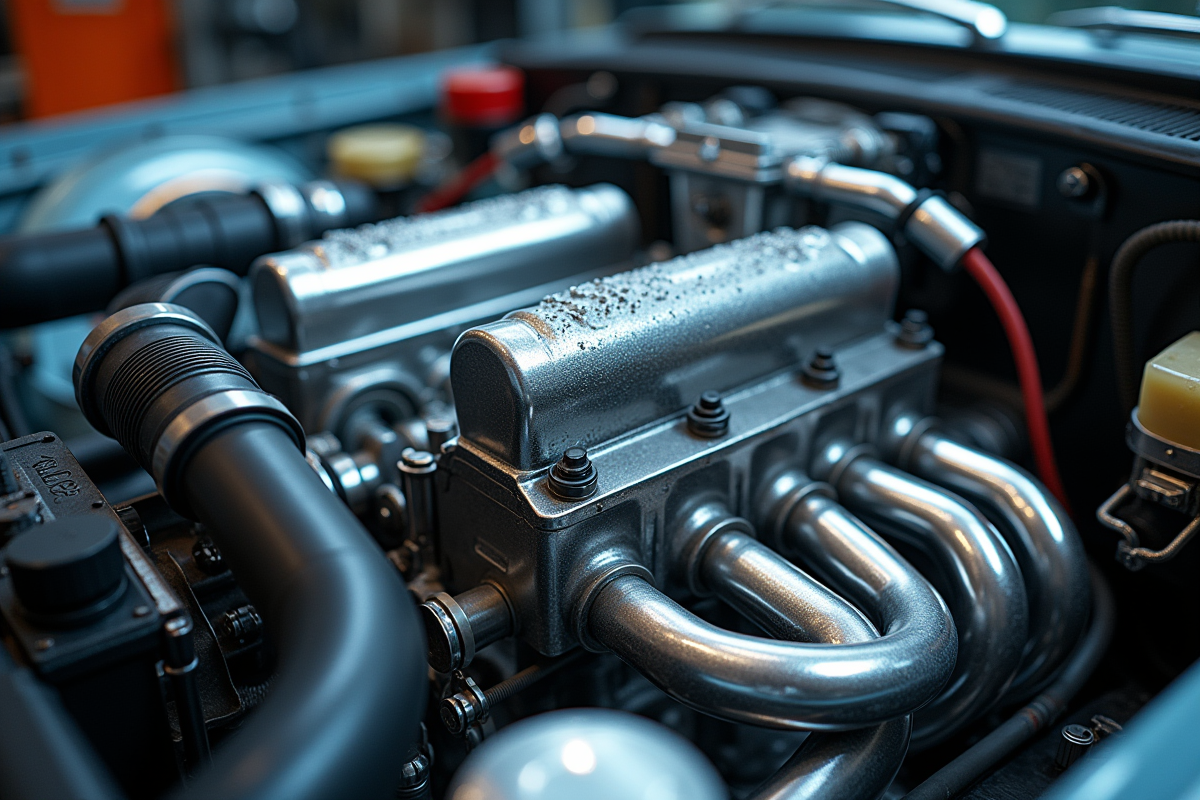

Cent vingt ans de brevets, des promesses en cascade et toujours la même énigme : peut-on réellement faire avancer un moteur avec de l’eau comme carburant principal ? Les annonces tonitruantes ne manquent pas, ponctuées de prototypes mystérieux et de débats houleux, mais la validation scientifique, elle, se fait attendre. Malgré le manque d’aboutissement concret, l’idée du moteur à eau ne cesse de revenir sur le devant de la scène, portée par une fascination qui refuse de s’éteindre. Rumeurs, espoirs, et soupçons d’inventions « étouffées » : ce mythe moderne a décidément la peau dure.

Moteur à eau : d’où vient cette idée et pourquoi fascine-t-elle autant ?

L’histoire du moteur à eau a tout d’une saga. Dès les années 1970, en France, le concept s’immisce dans les discussions, encouragé par la crise pétrolière et une méfiance croissante envers les géants de l’automobile et du pétrole. Certains y voient le symbole d’une invention qui aurait pu bouleverser l’ordre établi, mais que les intérêts économiques auraient délibérément écartée. L’affaire Jean Chambrin, garagiste à Rouen, fait alors les gros titres : il affirme avoir mis au point un véhicule marchant grâce à un mélange d’eau et d’alcool. L’histoire fait sensation, mais faute de preuves tangibles, le soufflé retombe.

Quelques années plus tard, Stanley Meyer, inventeur américain, attise à son tour les passions en prétendant avoir mis au point une voiture fonctionnant uniquement à l’eau. Ses brevets circulent, ses vidéos alimentent les discussions, mais la démonstration scientifique se fait attendre. Le moteur à eau se transforme alors en mythe urbain, reflet d’une défiance profonde envers les filières classiques de l’énergie.

Derrière cette persistance, il y a aussi une aspiration sincère à une mobilité respectueuse de l’environnement. Un carburant propre, accessible, sans dépendance aux puissants lobbys : l’eau semble cocher toutes les cases du rêve écologique. Pourtant, la science rappelle sans détour que ce scénario, aussi séduisant soit-il, résiste difficilement à l’épreuve des faits.

Comprendre le fonctionnement et les principes scientifiques en jeu

Le moteur à eau fait rêver, mais qu’en est-il vraiment sur le plan scientifique ? L’eau, composée d’hydrogène et d’oxygène, ne peut servir de carburant car sa stabilité chimique empêche toute explosion spontanée dans un moteur thermique. Pour séparer ses éléments, il faut fournir plus d’énergie par électrolyse que ce qu’on peut ensuite en récupérer. Voilà le cœur du problème.

Différentes solutions ont vu le jour, mais toutes reposent sur l’utilisation de l’hydrogène, et non de l’eau elle-même. Voici les principaux procédés développés à ce jour :

- La pile à combustible : elle transforme l’hydrogène en électricité, ne rejetant que de l’eau comme résidu.

- Le moteur à explosion alimenté à l’hydrogène : il brûle ce gaz dans une chambre, produisant énergie mécanique et vapeur d’eau.

Dans tous les cas, il faut d’abord extraire l’hydrogène de l’eau, un procédé qui réclame une grande quantité d’énergie. Aujourd’hui, l’hydrogène industriel provient essentiellement du gaz naturel, et non directement de l’eau, limitant ainsi les bénéfices environnementaux.

Aucune voiture ne roule directement à l’eau, contrairement à ce que la rumeur laisse entendre. Les moteurs thermiques exigent un carburant capable de libérer beaucoup d’énergie lors de la combustion, ce que l’eau, déjà oxydée, ne peut apporter. Les faits scientifiques placent un solide garde-fou contre les fantasmes.

Mythes persistants et réalité technique : ce que disent les faits

Rêver d’un moteur à eau, c’est vouloir s’affranchir des énergies fossiles et contrecarrer les intérêts des pétroliers. Mais dès qu’on s’intéresse aux faits, la réalité s’impose : aucune voiture de série, ni chez BMW, ni chez Renault, ni ailleurs, n’a jamais circulé selon ce principe. Les essais de Stanley Meyer et de Jean Chambrin n’ont jamais débouché sur une validation scientifique ou une production industrielle ouverte.

L’IFPEN et l’ADEME sont formels : l’eau n’est pas un carburant, mais le résultat final d’une combustion ou d’une électrolyse. Les moteurs thermiques, qu’ils soient essence ou diesel, exploitent l’énergie contenue dans des molécules organiques riches, absente dans l’eau. Certains dispositifs injectent de la vapeur d’eau pour optimiser la combustion, mais l’espoir d’un moteur à eau miracle ne dépasse pas le stade du fantasme.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici ce que montrent les évaluations du cycle de vie des véhicules :

- La consommation de gaz et les émissions de gaz à effet de serre restent largement dominantes dans le bilan environnemental des voitures classiques.

- Les alternatives crédibles se tournent vers l’hydrogène, l’électricité ou l’amélioration des moteurs existants.

L’écart entre le rêve et la réalité demeure, souvent alimenté par la méfiance envers l’industrie, mais borné par des faits scientifiques rigoureux.

Quelles alternatives pour une mobilité durable face aux défis environnementaux ?

Le paysage automobile change à grande vitesse. Face à la raréfaction des ressources et à l’urgence climatique, l’industrie ne peut plus se contenter des solutions du passé. Les voitures électriques deviennent l’emblème de cette nouvelle ère, offrant un moteur sans combustion et aucune émission de gaz à effet de serre à l’usage. Mais la fabrication des batteries lithium-ion soulève de nouveaux défis, de l’extraction des métaux au recyclage, en passant par des processus industriels gourmands en énergie.

Pour compléter ce panorama, d’autres solutions se développent :

- Les véhicules hybrides marient la flexibilité du thermique et la sobriété de l’électrique. Leur polyvalence séduit notamment dans les zones urbaines et périurbaines.

- L’hydrogène, utilisé dans la pile à combustible, ne rejette que de l’eau à l’échappement. Toutefois, la manière dont il est produit (souvent à partir d’énergies fossiles) reste une question centrale pour son impact écologique.

D’autres stratégies misent sur la sobriété et l’allongement de la durée de vie des véhicules. Allier réemploi, mobilité partagée et réflexion sur les besoins réels s’impose peu à peu. La mobilité durable ne se réduit plus à une course à la technologie, mais invite à repenser les usages, les pratiques et la place de l’automobile dans nos vies. Chaque alternative a ses forces, ses limites, et pose de nouveaux jalons sur le chemin du changement.

Derrière les mythes, la route vers une mobilité responsable reste parsemée d’obstacles, mais aussi d’innovations prometteuses. Et si le vrai miracle n’était pas de rouler à l’eau, mais de repenser nos manières de nous déplacer ?